【活動報告】8/18糸魚川市コンプライアンス研修

8/18(金)、糸魚川市の職員のみなさま向けのコンプライアンス研修で、講師をつとめさせていただきました。

60分1コマを、時間帯をかえて同内容で4回お話させていただくという貴重な機会でした。

同じネタを何度も高座にかける噺家さんのよう……にはいきませんでしたが、

当日は、質問に挙手していただいりミニワークをしていただいたり、ささやかですがアクティブな研修になりました。

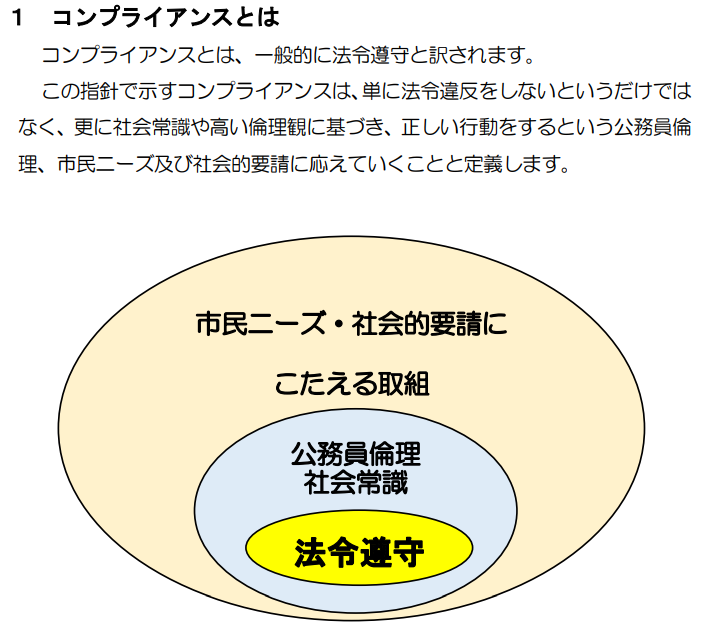

”コンプライアンス”の概念は広がっていたこと

あなたは、「コンプライアンス」の意味を説明するとしたら、どのように説明しますか?

この研修を機に、私もあらためて振り返りました。

「法令遵守」と表現されることも多いのですが、いまではコンプライアンスの概念はかなり広くなっています。

- 法令遵守 を核としながら

- 公務員倫理 に則って行動すること

- 市民ニーズ・社会的要請 に応えること

までを含めた概念となっています。

この「コンプライアンス」概念の拡張でポイントになるのは、「ルールからはみ出たらアウト」という減点主義の発想から「社会により適った対応をしよう・仕組みを作ろう」という積極性・創造性重視の発想への転換だと考えています。

これまでの私自身の「コンプライアンス」のイメージを振り返ると、積極性(ポジティブさ)や創造性(クリエイティビティ)からは遠いものでしたので、まず私自身、発想の転換が必要だと痛感しました(^^;)。

“公務員倫理”のキーワード

公務員倫理については、職員倫理規程2条を手掛かりとして、「国民全体の奉仕者」であるということのほか、「公正」(判断や言動に偏りがないこと)や「信用」(それまでの行為・言動から信頼できること)がキーワードになってくるとお話しさせていただきました。

また、管理・監督者については、同規程3条で、新任者への引継ぎ時の責任が意識されているところがポイントと考えています。

糸魚川市職員倫理規程

(職員の基本的心構え)

第2条 職員は、その服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他関係法令を遵守するほか、この規程に従わなくてはならない。

2 職員は、すべて公務員が国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

3 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。また、職員は、地方公務員法に定める手続により許可等を得て兼業を行う場合であっても、公務の信用を損うことのないよう留意しなければならない。(管理・監督者の遵守事項)

出典:糸魚川市例規集

第3条 職員のうち、課長相当職以上の地位にある者(以下「管理・監督者」という。)は、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下職員に対する指導監督を怠ってはならない。

2 管理・監督者は、この規程の遵守について自省自戒と率先垂範し、併せて会議等の場を通じて、相互の注意喚起をするとともに、その異動に際し、新任者に対してもこのことを徹底させなければならない。

“失敗の科学”

「コンプライアンス」の概念などを確認した後は、視点を少し変えて、「失敗」から学ぶにはどうすればよいかを検討しました。

参考にしたのは、マシュー・サイド著『失敗の科学』でした。

事故発生率が大きく異なるある2つの業界の仕組みが比較されていました。そのポイントは、「失敗から学ぶ仕組み」の有無でした。

また、「失敗」が起こりつつある現場にいる人の内心に起こる「心理的不協和」とそれに対する反応が解説されており、参考になりました。

今回は盛り込めませんでしたが、今後、畑村洋太郎さんの研究など、国内の失敗学も追っていきたいところです。

マシュー・サイド『失敗の科学』(ディスカヴァー・トゥウェンティワン、2016年)

その後は、架空事例や身近なヒヤリ・ハット事例などを題材としたワークを行いました。

事例を検討する際は、本質的な原因は何か、対策はないか、検討のフレームワークを作りながら検討を進めていただきました。

実務の中の何かの場面に役立つ内容になっていたら良いなと思います。